手軽な副業として人気のKindle出版ですが、それなりの収益が上がらなければ「副業」とは言えません。Kindle出版は儲かるのか?稼げるのか?という、ど直球な疑問について考えてみます。

2018年11月19日午前時点での有料ランキングTOP100を分類する

有料ランキングは一定時間ごとに変動しますが、11/19時点でのランキング100位を取り出して、あらゆる点で分類してみます。

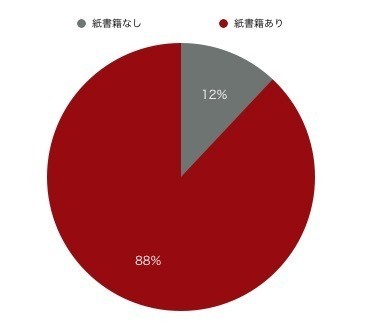

紙書籍になっているかどうか

有料ランキングTOP100中88冊が紙書籍ありでした。この紙書籍にはオンデマンド(ペーパーバック)やムックなども含みます。

紙書籍化されているものは、個人ではなく出版社が作っているので、販売戦略もしっかりしています。書店に並べられているのを確認して、電子書籍として購入するというケースも多いでしょう。

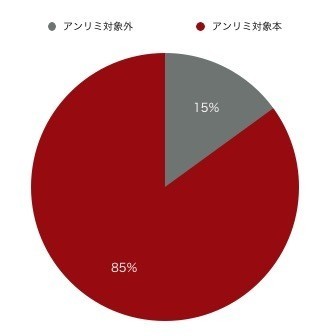

Kindle Unlimited対象本かどうか

過去記事でUnlimited対象本の方がランキング上位に入りやすいという記事を書きました。

今回もUnlimited対象本かどうかチェックしたところ、やはり85冊がアンリミ対象本でした。やはりアンリミ対象本が軒並み上位に名を連ねることは間違いないですね。

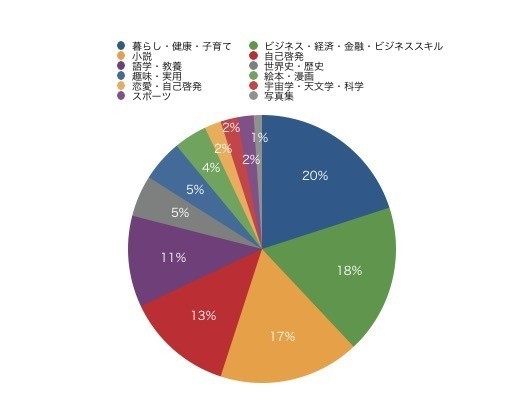

各ジャンルの割合

100冊をジャンル別に仕分けすると、以下のようになりました。

思った以上にバラバラな結果となりました。

%がそのまま冊数になりますが、冊数が多いジャンルでも細かく仕分けすると、別ジャンルになりうるので判定が難しいです。

小説が100冊中17冊

私は電子書籍で小説を読む人は少ないという考えを持っています。それがランキングにも反映されているのか確認したところ、100冊中17冊が小説・ライトノベルでした。

なんとも言えない冊数がランキングに入っていました。しかし、これらすべて紙書籍化しているものもしくは有名な小説家の作品だったので、個人で素人が割り込む余地はないのかもしれません。

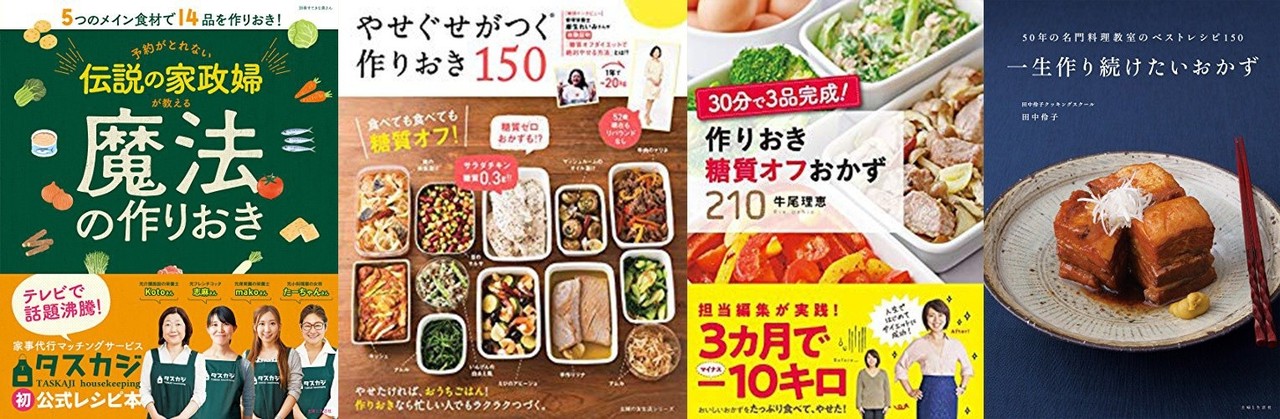

料理本やファッション本の台頭

暮らし・健康・子育てジャンルは20冊だったのですが、その中で目がいったのは、料理関連の本とファッション関連の本です。

時期的なものかもしれませんが、料理本は4冊ありました。

ファッション本は、雑誌ではなく、コーディネート本が入っていました。

表紙がオシャレですが、完全に女性向けなので、やはり女性がアンリミやKindleユーザーになってきている割合が増えているのかもしれません。

主婦層が、旦那と同じアカウントでKindle Unlimited会員になっていて、読み放題を利用している可能性も否めません。

英語学習系の本も熱い

Kindleでは需要があまりないと思われてきた学習系の書籍ですが、ここ最近は英語関連の本が上位に食い込んでくるのを良く見かけます。

今回も数冊入ってきており、フリーランスの海外志向なども関係していそうですね。

ジャンルに偏りがなくなり、誰が出したか、時代の流れをつかめているか、タイトルが気になるかどうかなどがランキングに反映している可能性が高い。

注目すべきは紙書籍がない電子書籍作品

上記で紙書籍として出版されていない電子書籍は100冊中12冊だったとお伝えしました。その12冊は個人が出版したものと考えて良いので、より深くみていく必要があります。(芸能人の写真集1冊は割愛)

12冊中3冊がKindle Single

Kindle Singleとは以下のサービスです。

Amazon.co.jp(以下Amazon)は、本日2015年4月28日より、著者が最も適切と思う長さで書籍を出版できるサービス「Kindle Singles」を開始いたしました。電子書籍の誕生以前は、著者は雑誌や書籍などの出版物の種類に合わせて文章の削減や書き足しを求められてきましたが、本サービスではそのような制約はありません。

簡単に言うと、有名な著者の短編がKindleで配信されているということです。

正直、ここに対して一般の個人著者が勝負することは難しいので、Kindle Singleがランキングに入っていても仕方なしです…。

なぜか漫画が3冊入っていた

AmazonKindleの有料ランキングTOP100には漫画が入らないようになっているみたいなんですが、 星谷京先生の作品「ショコラティエ」が3冊入っていました。

もしかしたら、個人著者が出版した漫画の電子書籍は、有料ランキングTOP100に入ってしまう可能性もあるのかもしれません。

また、作品自体もBLで少しアダルトよりのようなので、そうしたこともあって100位以内に3冊とも入るという快挙が起こったのかもしれません。

しかし、BL関連である程度のクオリティーがあれば、稼げる電子書籍を個人が作ることは可能ということが証明されたことは間違いないですね。

アメブロ有名人も1冊ランクイン

アメーバブログ等で影響力をつけて、オフライン・オンラインで活動して知名度を上げている方の電子書籍も上位に入っていました。

こういった方の強みとして、ファンや周りの方が電子書籍を購入してくれ、高レビューをつけてくれるので、ランキングが跳ね上がりやすいわけです。

ファンではないKindleユーザーも、高評価が大量についていたら、読んでしまうので、相乗効果で稼げる電子書籍になっていきます。

また、表紙やタイトルもクオリティーが高いので、売れるべくして売れた電子書籍といっても過言ではありません。

ほとんど芸能人が本を出版した枠と考えても良いでしょう。

紙書籍も出版している著者の本が3冊

紙書籍の出版経験もある方が、電子書籍のみの書籍を出したパターンが3冊ありました。

これらの電子書籍に関して、どう評価して良いかは難しい問題です。

右2つは表紙が良いわけでもないので、内容やタイトルで成り上がったコンテンツと考えて良いでしょう。プログラミング関連も最近は需要が上がっていますし、簿記も会計知識等はフリーランス増加から上がっていると考えて良さそうです。

「やる気を引き出すモノの言い方48 部下を動かす一言、ヘコます一言」はタイトルと表紙に女性が使われているというのも注目すべきポイントですね。

内容もKindleユーザーとしてもっとも層が厚いサラリーマン向けなので、ランキングに入り込んだとみて良さそうです。

恋愛ジャンルの電子書籍が1冊ランクイン

こちらは著者が紙書籍を出しているわけでもなく、メディアで影響力を発揮しているわけでもない電子書籍だったのですが、ランクインしていました。

コンテンツがコンテンツですので、タイトル名とリンクはつけませんが、売れるだろうなあという電子書籍ですね。

・著者が有名人ではない

・紙書籍を出版していない

・今回の中では、上記2つを乗り越えてきた唯一の電子書籍でした。

出版されてすぐに一時的にランキング入りした可能性も高いですが、

・恋愛ジャンル(悩み系)

・表紙が漫画や女性

・タイトルの引きが強い

といった観点からも、売れるべくして売れた感は強いです。

ですが、さらに深く調べたところ、

・実はある程度の影響力がある可能性

・電子書籍自体は何冊も出版している

という点も判明しました。なので、もしかすると、上記で説明していたアメブロインフルエンサーの方と同様なケースかもしれません。

【結論】Amazon出版で稼げる人は発信力がある

稼げる電子書籍、売れる電子書籍は発信力がある・影響力がある書籍という結果がほとんど出てしまいました。

個人がAmazon出版で稼げるようになるには、発信力が必須であるという状況ですね。

紙書籍もある電子書籍にはなかなか勝てない

紙書籍が出版されている=出版社が販売促進している

と考えて良いので、そりゃ電子書籍でも売れるでしょうということになります。

個人著者が同様のコンテンツで争っていても、勝つのは厳しいかもしれません。

また、紙書籍として出版されている電子書籍は文字数も多いので、Kindle Unlimitedで読まれた際にも読まれたページ数が多くなるので、ランキング上位にいきやすいということもあるでしょう。

SNSやブログ等で発信力があれば売れる

SNSやブログで発信力がある=芸能人枠と同等

購入される経路を1つでも増やすことが重要なので、SNSやブログで発信力があるのは強みでしかないです。

ファンの方であれば、書籍が出たとなれば、必ず買ってしまうでしょうし、内容が良かろうが悪かろうが、高評価レビューをしてしまうものです。

恋愛・副業・時代の流れに合わせた電子書籍はワンチャンスあり

ジャンルによっては、個人著者もチャンスあり

今回のTOP100にもあったように、稼げる系やモテ・恋愛は需要があります。個人出版でも一時的にはランキングに入り込める可能性は十分にあるでしょう。

また、ランキング上位に入らなくても、高評価レビューがつけば、売れ続ける電子書籍になるので、質の良い電子書籍を作って狙うとしたら、ジャンルとしては恋愛・副業はチャンスがあります。

また、社会の流れや、SNS等で注目されそうな電子書籍も出版する価値はあります。

最近の傾向であれば、今回のランキングにも入っていた「好きなことを仕事にする」系はまだまだつけ込めるスキがありそうです。

まとめ

やはり電子書籍で個人著者が稼いでいくとするなら、影響力・発信力をSNSやブログ等でアップさせつつその発信しているコンテンツを電子書籍化することがベストな策といえます。

でなければ、結局、稼げている人は有名人やインフルエンサーであったり、紙書籍を出版できるレベルの人であったりしてしまうので、稼ぐには発信力をアップさせることがまず重要な点でしょう。

発信力がある=そのコンテンツに対して良質な知識・経験を持っている

ということが、どうしても表れてしまう傾向があるので、発信力を上げつつ知識や結果も伴わせるのがなによりも重要ですね。

月額980円で読み放題〜kindle Unlimitedは初回30日間無料

月額1,500円で耳読し放題〜Amazon Audibleは初回30日間無料

>> Kindle Unlimitedページへ

>> Kindle本 セール&キャンペーン

>> Amazon現在のKindle売れ筋ランキングはこちら

>> Amazonお得な本日限りのタイムセールはこちら